苦痛との闘い。あなたは何に依存してる?

あなたは何かに依存しているだろうか?

ストレスフルな日々を過ごす中で、生じてくる苦痛を和らげるために、誰しも少なからず何かに依存しながら生きている。お酒やタバコ、ゲーム、恋人、SNS、推し活などありふれている。より深刻で病的なイメージで言うならば、アルコール依存症やギャンブル依存症、薬物依存や自傷行為への依存などがあげられる。

程度の差こそあれ一般にネガティブに語られがちな依存だが、すべての依存が綺麗さっぱり断ち切るべきかというと、そうではない。治療介入されるべき依存症もある一方で、健全とされる依存もあり、たとえば家族、友人、職場、趣味と多くのコミュニティに所属しそれらに少しずつ依存しているような状態は理想的とされる。なににも頼らずに生きていけるほど人間は強くないし、「自立とは多くの依存先を持つことだ」とも言われる。

この曲の主人公が抱えるのは、破局した後もなくならない恋人への執着心(依存)のようである。ミュージック・ビデオでは自ら階段を転げ落ちたりしており、自傷行為への依存もあることを意味しているのかもしれない。それらは健全な依存とはいえないものの、劣等感や自己嫌悪などを軽減する手段としてたしかに主人公の役に立ってもいるわけだから、その点にうまく着目してみたい。

1. たとえそれが空虚な依存でも、苦痛を消してくれるならいいじゃないか。 2. 僕の限りある人生を、自己否定による苦痛で台無しにされたくないんだよ。

今回はこのようなメッセージを持つ曲として分析した。もちろん、病的な依存まで肯定する意図はない。適度に痛み止めを使って前向きに生きるための、有用な心構えだと思って解釈している。ぜひ最後までお付き合い下さい。

このブログのコンセプト

好きな洋楽の歌詞を和訳して紹介したいのですが、和訳サイトはすでに世に溢れているし、なんならAI翻訳に任せたほうが精度が高い和訳が帰ってきそうな気さえします。なので、自分が人間であるところを活かすべく、「どうしてこんな作詞ができたんだろうか〜?」という目線で歌詞を分析するブログにしようと思っています。もし自分だったら、どういう思考のプロセスを踏めばのような歌詞が作詞できそうか、を想像してみます。(*これは4投稿目の記事であり、まだ全体の構成などが洗練されていません。読みにくさもあると思いますので、指摘していただけると大変ありがたいです。)

アーティスト・曲紹介

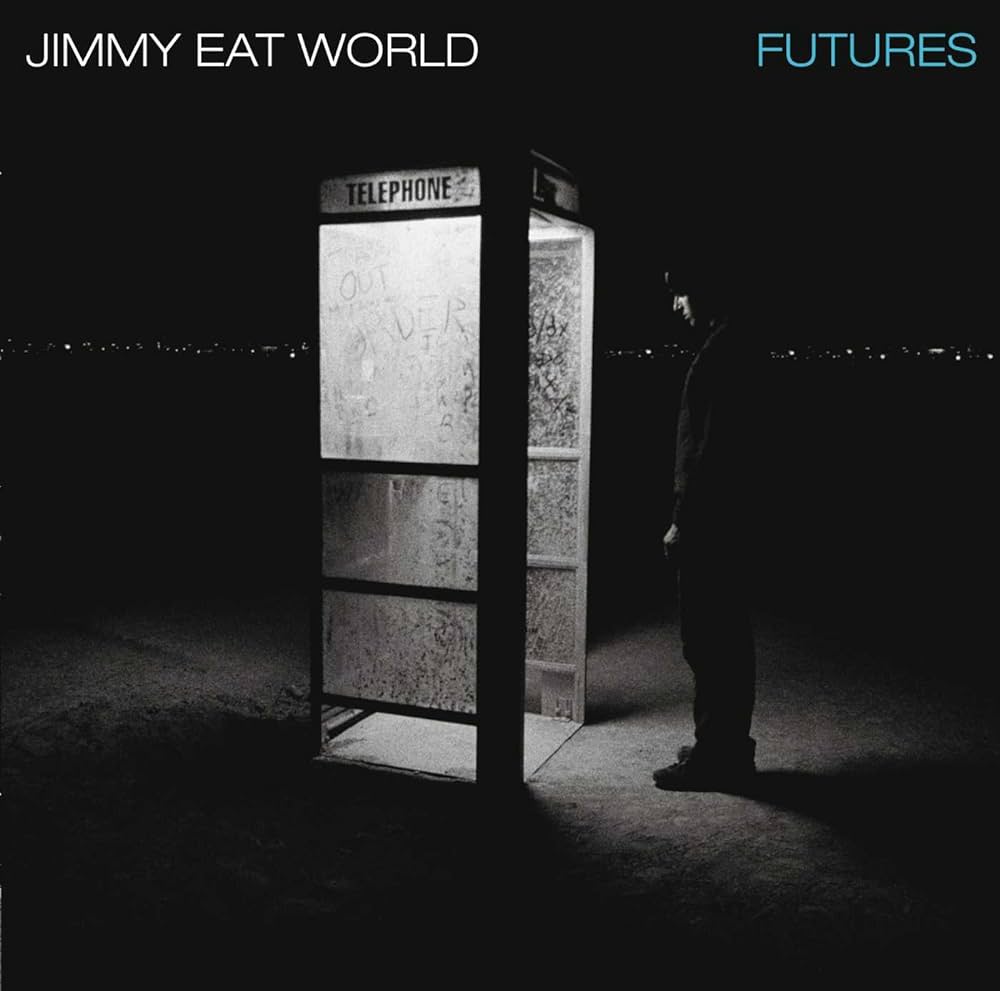

Jimmy Eat World はアメリカ(アリゾナ)出身のロックバンドです。1993年から活動しており、初期はトム・リントン(現在ギター担当)がボーカルでしたが、3rdアルバム『Clarity』からはジム・アドキンスがメインボーカルとなっています。4thアルバム『Bleed American』が大ヒットし、収録曲「Hear You Me」が映画『バタフライ・エフェクト』の挿入歌に使われていたり、日本では「Sweetness」という曲がビールのCMに使われていたりと、エモバンドとしてのファン層に留まらない幅広いリスナーに愛されました。

今回分析する Pain はその次、2004年にリリースされた彼らの5thアルバム、Futures に収録されている曲です。プロデューサーにギル・ノートン(Pixies, Foo Fighters, Dashboard Confessionalなどをプロデュース)を迎えて制作されました。

歌詞の対訳

Verse 1

I don’t feel the way I’ve ever felt

0:00~0:38

I know

Gonna smile and not get worried

I try but it shows

以前のような感覚が持てないんだ

わかってる

笑顔を作って、心配されないようにしなきゃ

でもばれてしまう

Pre-Chorus 1

Anyone can make what I have built and better now

0:50~1:03

Anyone can find the same white pills

It takes my pain away

僕が作り上げたものなんて、誰にでもできる しかも僕より上手くね 誰しも同じクスリを見つけられる 苦痛を消し去るため

Chorus 1

It’s a lie, a kiss with open eyes

1:16~1:28

And she’s not breathing back

Anything but bother me

(It takes my pain away)

Never mind, these are hurried times

Oh, oh, oh

I can’t let it bother me

それは嘘、それは目を開けた

吐息のない彼女とのキス

悩みを切り離すあらゆるものが

(苦痛を消し去ってくれる)

気にするな、慌ただしい時代だ

悩まされてる暇はない

Verse 2

I never thought I’d walk away from you

1:29~1:41

I did

But it’s a false sense of accomplishment every time I quit

離れるなんて考えもしていなかったけど

君と別れた

でも達成感は偽物だった、立ち去ろうとするたびに

Pre-Chorus 2

Anyone can see my every flaw

1:54~2:05

It isn’t hard

Anyone can say they’re above this all

It takes my pain away

誰でも僕の欠点は全て見つけられる 難しいことじゃない 誰でも僕よりマシな状況だと言える 苦痛を消し去るため

Chorus 2

It’s a lie, a kiss with open eyes

2:20~2:45

And she’s not breathing back

Anything but bother me

(It takes my pain away)

Never mind these are hurried times

Oh, oh, oh

I can’t let it bother me

I can’t let it bother me

それは嘘、それは目を開けた

吐息のない彼女とのキス

悩みを切り離すあらゆるものが

(苦痛を消し去ってくれる)

気にするな、慌ただしい時代だ

悩まされてる暇はない

悩まされるのはごめんだ

Chorus 3

It takes my pain away

3:29~4:04

It’s a lie, a kiss with open eyes

And she’s not breathing back

Anything but bother me

(It takes my pain away)

Never mind these are hurried times

Oh, oh, oh

I can’t let it bother me

それは嘘、それは目を開けた

吐息のない彼女とのキス

悩みを切り離すあらゆるものが

(苦痛を消し去ってくれる)

気にするな、慌ただしい時代だ

悩まされてる暇はない

Outro

Takes my pain

4:05~4:38

Takes my pain

Takes my pain

Takes my pain away

僕の苦痛を

僕の苦痛を

僕の苦痛を

消し去ってくれる

歌詞分析

タイトル「Pain」について

Pain は 苦痛、痛み、苦悩 などと訳される単語だ。人間にはさまざまな種類の苦痛が存在する。物理的な原因で感じる身体的苦痛や、不安や緊張など内面から生じる精神的苦痛、他にも、他者との人間関係で生じる社会的苦痛などが区別される。

Pre-Chorus には「僕が作り上げたものは誰にでもできる、しかももっとうまくね」「誰でも僕の欠点を見つけられる」とあり、劣等感や自己否定が主人公の苦痛の原因として存在していることが伺える。ミュージック・ビデオでは、双子の子供にバットで頭を殴られたり、自分から階段を転げ落ちたりと「痛そう」なシーンが連続する。しかしながら主人公は痛がらず、表情一つ変えない(最後の1回のみ痛がるが、これについては後で取り上げることにして一旦無視する)。

慢性的に苦痛に晒されていながら、苦痛を感じずにいられている、痛みが消し去られている理由があるわけだ。

なにが苦痛を消してくれるか

歌詞には「誰しもが白い錠剤を見つけられる」とある。苦痛に対処するための薬物的な手段を意味しているとすれば、肉体的苦痛なら鎮痛剤、精神的苦痛なら抗不安薬や抗うつ薬、もしくはオーバードーズのことかもしれない。具体的に薬物を指しているのではなく、比喩的に「クスリ」になるもの全部を想定して、それらの象徴として一つの錠剤に代表させているのかもしれない。Chorus では「クスリ」になるものとして、「嘘」と「目を開けたキス」が歌われている。

(元)恋人との関係

目を開けたキスの相手は「吐息のない彼女」。情熱のない、冷めた恋愛関係を思わせる表現だ。Verse 2 で彼女と一旦は距離を置くものの、やはり離れ切れない様子が描かれる。関係をやめようと思っても上手くいかない、まさしく依存状態を表している。ミュージック・ビデオでは冒頭で主人公の部屋に彼女の写真が大量に貼られており、ストーカーじみた執着が描かれている。彼女から愛されていないことを感じながらも、彼女とのキスは苦痛を消し去ってくれる。彼女への歪な依存状態を、それが恋愛としては虚しいものであっても、精神的苦痛に対するセルフメディケーションとして有用だと捉えているように読み取れる。

作詞プロセスの想像

元恋人に対する未練が断ち切れないような状況を、違う角度から描いてみる。

ラブソングにしない

ラブソングの類にはせず、「苦痛」をテーマとして、この恋愛はあくまで苦痛を消すための手段の一つであると捉える歌詞にする。そのために Chorus は「It takes my pain away」に重心を置いたものとし、Outro もそのフレーズの連呼で終えるようにする。逆に恋愛に関してはなるべく無感情に描き、客観的な行為や現象だけを書き並べるようにしする。好きとか嫌いとか、愛とか憎しみとかで色付けせず、「立ち去ろうとした」「目を開いたキス」「吐息のない」などとする。

未練の言い替え

彼女からきっぱり離れることはできていないわけだが、それを未練と捉えると恋愛臭くなるので、薬に対する依存症に喩えてドライに捉える。Pre-Chorus 1 であらかじめ「白い錠剤」という単語を入れておくことで、薬物依存を連想させやすくする。

また、この恋愛を苦痛を消すための「手段」として描く都合上、苦痛の「原因」ではないことを明示したほうが良い。苦痛の最大の原因は、周りの人間と自分を比べたときの劣等感や自己否定によるものだと伝わる Pre-Chorus にする。

依存の正当性

ここまでで、苦痛を消すための手段としてこの恋愛をしており、この手段に依存してしまっているという状況を設定した。コントロールを失って抜け出せないような依存状態ではなく、依存のデメリットを承知の上であえてその状態にいるのだと描かないと、ただ依存症の言い訳をしているように見えてしまう。

自己否定とじっくり向き合うのも大切だが、今はとくに忙しない時代だから、人生の貴重な時間を精神的苦痛にやられて過ごすのは受け入れられない。したがって、多少の危うさはあっても依存を利用して鎮痛することで、精神的苦痛を黙らせて自分の人生を生きよう。このような自己効力感のある理由づけを Chorus に入れる。

以上、想像終わり。たぶんこんな感じだと思う。

全体の構成に関して、

不安定な心理状態(Verse)→ 明快な思考で緊張感を高めるアプローチ(Pre-Chorus)→ 解決策(Chorus)

となっているアプローチが、音楽的な構成とも非常にマッチしていて、この曲の爽快さの理由の一つだと思う。

ちょっと感想

歌詞からは読み取れないがミュージック・ビデオだけから読み取れるストーリーがひとつあったので、おまけとしてここで説明する。

最後の Chorus が終わる間際(2:39~)、双子にバットで殴られて痛みを感じる反応をしている。今までは一度も痛がっていなかったのに、ここだけ痛くなるのはなぜか。殴られる直前、主人公の目の前には元恋人がしゃがんでおり、同じ目線の高さで主人公を直接見つめている(それまでの登場シーンでは上から見下ろすような角度で、夢や妄想の中での登場であった)。これがきっかけで痛みを感じるようになったとすれば、苦痛を紛らわす手段としての形だけの恋愛だったものが、それ自体が目的となるような中身のある恋愛へと切り替わった瞬間なのだろう。アウトロのシーンでは二人は腕を組んでおり、復縁できたのかもしれない。よかったね。

以下自分用のメモ

- テーマ:依存症、自傷行為

- アプローチ:苦痛、挑戦

- 拠点:劣等感、無力感、

- 薬、

コメント